박은진 개인전 파동

박은진

2023 09/13 – 09/18

본 전시장 (1F) 특별 전시장 (B1)

심리적 에너지의 파동이 어우러진 공명의 장

글_김윤섭(아이프미술경영연구소 대표, 미술사 박사)

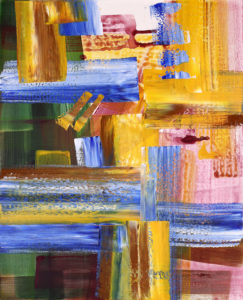

“모든 일엔 이유가 있다. 인과에 대한 믿음은 작가로서의 생각을 지탱해 주는 힘이다. 작은실수조차도 더 나은 내일을 위한 과정이 되기도 한다. 이러한 기억에서 비롯된 각각의 화면들이지만, 제각각 염원을 담고 에너지를 쏟아낸다. 인지되는 기억들은 단지 ‘기억의 투영’이 아닌, ‘기억의 상황적 연륜의 대처’일 것이다. 마치 무속신앙의 부적처럼 그림을 통해 다른 이에게도 좋은 기운과 에너지를 전달하고자 한다.” 수많은 창이 겹쳐 있는 듯하다. 제각각의 빛을 품은 그 창들은 서로 다른 감정들을 드러내고있다. 박은진의 그림은 ‘내부에 갇혀있던 무의식과 의식의 충돌’을 표현한다. 그래서일까, 작품마다 작가의 감정을 유추하게 되며, 그것은 다양한 색이 지닌 의미들을 해석하는 과정이기도 하다. 그린 이나 보는 이의 서로 다른 인식은 색의 파동으로 공명을 일으켜 잠재적 자아를 발견하게 된다.

박은진은 사회적 정신적 증상들을 회화적 터치로 옮기고 있다. 다분히 즉발(卽發)적인 즉흥성의 흔적들이 지배적이지만, 나름의 질서와 운율이 수반되었다. 색으로 대변되는 음의 강약, 장단, 고저 또는 같거나 비슷한 색음(色音)들이 견고한 조화를 이루고 있다. 이러한 화법의 기초는 자신이 겪은 경험의 기억을 기반한 것이다. 불안정한 심리적 감정이 지속되는 트라우마를회화적 형식으로 자가 치유하는 과정을 대신한다. 실제로 전문성을 갖추기 위해 대학원 과정에서 미술심리치료 과정을 전공한 이유도 여기에 있다.

현대인은 어느 순간 자신이 낯설게 느껴지거나 자기로부터 분리 혹은 소외된 느낌의 경험을심심치 않게 겪곤 한다. 다양한 원인이 있겠지만, 지나친 스트레스에 반복적인 노출이 주요원인일 것이다. 이는 복잡해진 사회생활 또는 대인관계에 드러나는 다양한 문제들을 수반하는 결과를 낳기도 한다. 어쩌면 박은진의 그림은 현대인의 심리적 불안과 정서적 안정을 추구하는 심리가 투영된 ‘시대적 자화상’인지도 모른다.

“시간의 흐름에서 끝은 또 다른 시작이다. 생명의 윤회처럼 순환과 반복에 주목한다. 불가항력의 죽음에 대한 불안과 두려움은 피할 수 없다. 생명의 마지막인 죽음은 어둠에서 빛으로가는 과정의 경계이다. 두려움과 타협하기 위해 시작과 끝의 경계를 허물어 생각한다. 의도하든 의도하지 않았던 피할 수 없는 온갖 기억의 파동에 현재의 새로운 질서를 부여하는 것이중요하다. 다름과 틀림을 구분하는 것, 이질적인 사고는 외부에서 오는지 내부에서 오는지 판단하기 힘들다. 어떤 것이 다르고 어떤 것이 틀린 것인가의 한계와 경계는 예술에 없다. 그런 경계와 한계를 무너뜨리는 것이 예술가로 믿는다.”

박은진의 그림은 다양한 상황 속에 남아 있는 여러 증상 혹은 기억의 잔재를 색과 면으로 재구성한 것이다. 파편화된 제각각의 기억들은 서로 얽히고설켜 또 다른 환영들과 이어진다. 이렇게 떠오른 이미지들을 작가만의 개별화 과정을 통해 ‘무질서 속의 조화’를 연출해낸다. 각각의 기억을 대변하는 ‘엉킴’들은 어느 날의 유희나 슬픔, 불안, 공포, 기쁨, 행복의 감정들을 은유하고 있다.

작품의 제작과정은 간단하다. 스퀴지나 붓의 이동 흔적과 그것들이 겹쳐 이뤄지는 조화를 한 화면에 담은 것이다. 주로 그날의 감정과 에너지가 조형적 자양분이 된다. 매일 비슷한 일과가 반복되어도 매번 똑같은 오늘은 없듯, 그날그날의 감정이 이입된 붓 터치 역시 비슷한 듯 서로 다른 감정을 대신하고 있다. 덮어지고 뒤엉킨 색은 오늘이기도 하고, 어제 혹은 내일의 여러 시점을 기억할 수 있게 한다. 기억에 대한 은유적인 표현은 색채의 향연으로 ‘심리적 공명의 장’을 만들어 낸다.

“우연들이 겹치면 필연이 되듯, 흔적이 겹치며 또 다른 사유를 만든다. 일관된 작품 제목으로 설정한 <파동>은 ‘계획과 무계획의 경계에서 우연히 겹치며 만들어진 현재’를 말한다. 스퀴지나 붓이 이동하는 흔적과 그것들의 조화로움을 한 화면에 담아낸다. 그 과정에서 그날의 에너지와 그날의 기분이 작업을 시작하는 중요 요인으로 작용한다. 오늘과 비슷한 감정의 날을 색으로상상하고 표현하는 것이다. 덮어지고 뒤엉킨 색은 그날의 감성을 대변하고, 과거의 어느 시점의 기억일 수도 있다.”

작품의 공통된 제목으로 ‘파동’이 등장한다. 이 단어엔 작가적 관심사가 함축되어 있다. 단순히 ‘물결처럼 일렁이는 색채의 움직임’을 넘어, 사회적인 현상으로 공감되는 ‘심리적 충동이나 움직임’을 그려내려는 의지에 가까울 것이다. 무한한 일상의 반복이 다양한 감정의 색으로 투영된 박은진의 그림은 경험적 사고에서 비롯된 ‘기억 속 경계 너머의 색’을 평면적 시각 요소로 기록해 나가고 있다.□

박은진(1981~) 작가는 동국대 미술학부 서양화과를 졸업하고, 같은 대학 문화예술경영대학원 조형예술경영 전공의 석사학위를 취득했다. 이어서 동국대 예술대학 대학원 서양화 전공의 박사과정을 수료한 후, 건국대 예술디자인대학 미술치료학 석사학위를 취득했다. 그동안 2016

Affordable Art Fair(서울 DDP), 2015 청주국제아트페어 등에 참여했다. 또한 2016 별의 별잔치 “분양分陽:The Box”(서울 스페이스선), 2016 30인의 릴레이 복덕방, ‘그날에, 기억의봄’(스페이스선), 2017 야기된 경계들(서울정부청사갤러리), 하얀 색종이 자선 전시회(서울 리홀아트갤러리), 2019 나가사키가 마지막 피폭지가 되기를 바라는 ‘염원의 불’ 등대 모뉴먼트 (일본 나가사키현미술관 현민갤러리) 등 여러 단체전에도 참여했다.

작가 노트

파동의 작업은 기억에 경계의 엉킴에서 출발 한다. 기억 안에서 ‘엉킴’ 들은 어느 날의 유희, 어떤 날의 슬픔, 불안, 공포, 기쁨, 행복 등을 은유한다. 은유되어 표현된 경계의 기억이 뒤엉켜 색들의 향연으로 표현되고 색의 연금술로 재해석된 기억은 반복적인 터치로 파동을 만든다. 덧대지는 반복의 과정에서 흔적으로 남아 보여 지는 물감자체와 표면은 나의 그날의 에너지와 기억의 새로운 구성으로 기억의 의미를 재창조 하는 과정이다. 색으로 드러내는 기억의 조각은 어느 날의 감정의 기억, 흔적일수도 있다. 일상의 기억의 파편은 색과 힘의 흔적들로 기록되고 파동으로 어울리며 나만의 신성한 화면 안에서 색의 유희와 함께 새로운 하나의 화면 그자체로 드러난다.

나와 공존하는 기억의 환영을 파편의 이미지로 떠올리고 그 형상을 파쇄 하여 개별적인 색과 면으로 조화를 이룬다. 결국, 총체적인 화면으로 표현되어 그림 자체로 나타난다. 보여 지는 것은 그림 그 자체일 뿐이다.

실수와 사건, 완벽하지 않은 어제를 위로하기 위한 나만의 확고한 신념이 있다. 작은일상, 우연과 사건, 모든 것들은 이유와 사유를 가지고 현재를 만들어 낸다. 기억은 흔적과 기록으로 중첩되어 현재의 각각의 사유로 드러난다. 재구성된 기억의 엉킴 또한 이유와 사유를 가지고 현재를 만들어 내는 것이다. 그림 안에서 이유와 사유들은 하나의 화면으로 보여 지며 설명된다. 계획하지만 계획되지 않은 물감들은 뒤엉키고 겹쳐지며 파동으로 기록된다. 색과 면을 구성하는 안료의 끝과 시작을 분별하기보다, 드러내고 덮어지고 씌워지는 안료는 순환 그 자체이다. 안료의 흔적들은 시간을 함축시키며 기억으로 재구성 되는, 얇게 스치는 화면에 불과 하다.

나의 무의식에 갇힌 과거의 트라우마는 인식으로 드러나는 것을 거부하며 현재의 의식과 충돌하고 여러 혼란을 가져왔었다. 혼란에서 벗어나기 위해 인식의 경계를 없애야만 했다. 죽음에 대한 공포, 불안, 타인의 시선 등의 갇혀있던 불안전한 감정들의 엉켜진 기억을 경계 너머의 의식으로 끌어 올려야 했다. 가장 나를 괴롭히는 죽음에 대한 시선부터 다른 시각으로 이해하며 그것들과 공존하며 타협하였다. 기억을 드러내거나 현재의 사건을 인식하는 과정의 의식과 무의식은 어떤 하나의 사건을 통해 연결 되어 도출되고 하나의 사건은 여러 개의 파장을 통해 실재로 표현된다. 나의 화면 안에서 의도된 물감의 뒤엉킴과 반복되는 덧칠은 하나의 기억의 사건으로 가는 파장으로 우연과 합쳐져 파동을 일으키며 새로운 기억과 새로운 화면으로 재현되는 것이다. 나의 경험적 사고의 실제 파편의 기억의 경계너머의 색으로 표현되며, 평면으로기록되어 실재 시각으로 나타난다.

불안전한 내면의 기억의 엉킴 속에서 의식으로 표출되는 엉킴은 불안하고 위태로웠다. 인식의 경계를 허물어야 했고, 나와 기억의 타협이 필요했다. 타협 후, 각각의 이상(異常) 요소의 부조화가 아닌 질서를 가진 조화로운 엉킴으로 새롭게 다가왔다. 개개인의 사회와 각기 다른 관념 속에서 각자의 이상(理想)이 있듯이, 나의 이상理想 또한 나만의 개별화 과정을 거친 무질서 안의 조화로 자리 잡았다. 각기 다른 사람들의 이질적인 사고는 외부에서 오는지 내부에서 오는지 또한 판단하기 힘들다. 정상과 비정상(이상異常)의 구분을 어디서 어디까지 봐야 하는 것인지 또한, 어떤 맥락과 통계에 의해 결정된다. 어떤 것이 다르고 어떤 것이 틀린 것인가의 한계와 경계는 예술에는 없다. 그런 경계와 한계를 무너뜨리는 것이 예술가이다.

예민한 감각들의 특별함이 다른 시선을 더 넓게 볼 수 있지만, 자칫 경계선을 넘을 수 있는 위험이 있다. 하지만 그 경계에는 무한한 대답과 다른 해석들이 존재 한다. 마치 플라톤의 이데아의 동굴의 비유처럼, 경계 너머의 것을 경험하지 못한 사람은 경계너머의 감각을 수용하려 들지 않는다. 자신의 이해 안 에서의 해석은 넓지 못한 시야를 가지게 된다. 더 많은 것을 보려고 하지 않으며 자신만의 해석을 수용하려 든다. 경험적인 것은 더 많은 이해와 확신을 만든다. 아는 사람에게 더 많이 보이는 것은 알려고 하지 않은 비약에서 오는 방관이다. 하지만 경계를 넘나드는 것이 정당화하다고 할 수는 없다. 어떤 것이 정답이라고는 말할 수 없다. 다르다는 것의 정의가 틀리다의 정의와 같진 않지만 다른 것은 각자의 사고에 따라 선택하지 않을 순 있다.

태어나며 이름을 갖고 갖가지 물질들을 찾아내어 명명하며 고유성을 설명한다. 약속된 경계에 의해 날짜변경선, 한 해를 구분하는 이름, 시대의 사조등 사소한 어떤 것도 명명이 되면 무엇이 되듯이 이름을 가지며 그 자체로 표현된다. 하지만 모든 이름은 후천적인 약속이다. 명명되는 기표는 자의적인 약속인 것이다. 태양의 위치는 나라마다 다르다. 인간은 한정적인 시각을 가지고 자의적인 약속에 의해 다른 태양의 위치에서 각각의 시간의 흐름을 산다. 날짜변경선을 기준으로 하루에 이틀을 살 수도 있다. 또한 이틀을 살고 경계선 너머의 어제로 돌아갈 수도 있다. 봄과 겨울이 맞닿아있고, 12월의 다음이 1월이듯 시작과 마지막의 경계는 순환되지만, 겨울과 12월의 기의는 명명에 의한 약속이다.

이런 경계와 순환에서 명명된 ‘시작’과 ‘끝’의 단어가 가진 처음과 마지막의 기의만을 전부라고 치부할 수만은 없었다. 나에게 끝은 다른 의미를 주었다. 끝은 다른 시작을 의미한다고 해석했다. 끝은 마지막을 의미 할 수도 생명의 죽음을 의미할 수도 있다. 생명의 마지막인 죽음 또한 다시 새로운 생명을 부여 받는 일로 치부 할 수 있다고 정의 하였다. 이런 나의 정의가 단지, 어떤 죽음들을 위로하기 위한 애도의 다른태도가 아닌 어둠에서 빛으로 가는 과정에서 잠시 어둠을 겪는 것으로 감정을 치환하여 승화시키는 인식의 다른 측면이다. 윤회처럼 정해진 순회의 횟수는 없지만 끝이라는 단어가 가진 기의만이 비단 아니란 의미의 다른 해석이다. 각자의 시선과 시점에서 각기 다른 해석은 무수히 많은 답을 만들 수 있다. 자신의 선택이 다른 무한한 해답을 찾는 것이다. 어떠한 선택이든 자신의 결과로 가는 인과과정일 뿐이다.