전미경 개인전 꽃, 씨, 신, 화

전미경

2025 10/29 – 11/03

본 전시장 (1F) 특별 전시장 (B1)

물속의 달, 물속의 탑, 물에 비친 마음

고충환(Kho Chunghwan 미술평론)

“자연과 사람 그리고 사람과 자연, 스치는 모든 것들과의 소중한 인연들, 그 기억의 풍경 속에서 꽃씨들이 춤을 춘다.”

“자연 속을 거침없이 유영하며 자유와 평화와 사랑을 노래하고 싶다. 자연의 질서가 주는 생명의 노래와 자연 속에서 인간이 꿈꾸는 무한한 꿈들을 기록하고 싶다.”

― 〈작가 노트〉에서

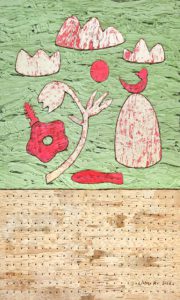

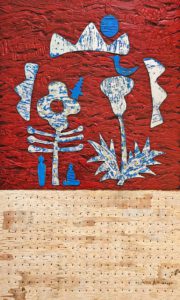

첩첩한 산봉우리에 은근한 은빛으로 물든 창백한 달이 걸려 있다. 그 위쪽으로 밤하늘에 별들이 총총하다. 별빛이 쏟아지는가, 꽃비가 흩날리는가. 작가는 총총한 꽃잎으로 별빛을 대신했다. 산봉우리는 산사를 숨겨 놓고 있고, 산사는 탑을 품고 있다. 탑 위에는 나뭇가지를 물고 있는 새 한 마리가 앉아 있다. 새는 산봉우리에도, 산봉우리처럼 볼록한 범종 위에도, 부처님 위에도 앉아 있다. 꽃을 문 새가 꽃 위에 앉아 있는데, 꽃 위에는 탑도 앉아 있다.

산사 앞마당에는 거울처럼 탑을 비추는 연못이 있는데, 탑과 함께 마음도 비칠 것 같다. 그 연못에 마음에 이는 번뇌처럼 파문이 인다. 산사 앞마당에는 새싹이 가지런한 밭도 있는데, 깨알 같은 글자가 총총한 경전 같다. 금빛으로 장엄하게 발광하는 해 아래쪽으로 드문드문 섬들(다도해)이 부표처럼 떠 있고, 물속에는 물고기들이 유영한다. 거울처럼 하늘과 별자리를 비추는, 굽이굽이 강이 흐르는 마을과, 산사를 병풍처럼 둘러싸고 있는 산세는 전통적인 고지도 양식을 가져와 재해석한 것도 같다.

범종을 치면 바람을 타고 타종 소리가 울려 퍼지는데, 좋은 기운을 널리 퍼트리는 것도 같다. 기와지붕 위에 감이 떨어지고 꽃잎이 흩날린다. 처마 끝에 달린 풍경이 바람을 흔들고, 날갯짓하며 새 한 마리가 날아오른다. 연이어진 선과 흐드러진 꽃잎이 원을 그리며 부처님의 후광(광배)을 맴돌고, 노란 꽃잎처럼 연등이 은근하다.

작가는 이 모든 그림을 자연 소재로 그렸다. 엄밀하게는 그렸다고 할 수는 없다. 나무껍질, 나뭇잎, 꽃잎, 씨앗과 같은 자연 소재를 자연으로부터 직접 채집하고, 일일이 펴서 말리고, 오리고 붙여서 만들었다. 자연 소재를 화면에 콜라주하는 방법과 과정을 통해서 자연을 회화로 번안하는, 그래서 자연 회화라고 불러도 좋을 자기만의 형식논리를 예시해 주고 있다고 해야 할까.

여러 나무껍질을 썼지만 그래도 주로 자작나무 껍질을 이용해 바탕을 만들고 배경 화면으로 삼았다. 자작나무 껍질은 색깔이 밝아서 그 위에 얹히는 짙은 색의 모티브를 두드러져 보이게 해 배경 화면으로 삼기에 좋았다. 이처럼 나무껍질에는 자연 그대로의 색과 질감이 있어서 그 자체로 이미 충분했지만, 때로 원하는 색과 질감이 없는 경우 최소한의 염색으로 보완했다.

나뭇잎으로는 주로 감잎을 세워서 포개는 방법으로 총총한, 울울한, 산과 숲의 실루엣을 만들었다. 감잎에는 꼭 나무처럼 생긴 잎맥이 있어서 나무가 모여 숲을 이루는, 숲이 모여 산을 이루는, 부분과 전체의 유기적인 관계가 만든 산세를 표현하기에 좋았다. 그리고 금낭화, 할미꽃, 개망초와 같은 꽃잎과 풀꽃으로 모티브를 만들었다. 여기에 금박으로 해를, 은박으로 달을 만들었다.

때로 금박으로 부처님을 모셨는데, 고려 불화의 장엄을 떠올리게 하는 부분이 있다. 부처님 외에 법당과 같은, 탑과 같은, 범종과 같은, 운판(동이나 철로 만든 구름 모양의 납작한 판으로, 범종, 법고, 목어와 함께 불교의 사물에 속함)과 같은 불구(佛具)들이 등장하는 점도 주목되는 부분이다. 불심(佛心)이라고까지야 말할 수 없겠지만, 불교는 종교 이전에 삶의 지혜를 주는 철학이라는 세간의 상식을 반영한 결과로 보인다. 그리고 여기에 아크릴과 파스텔을 사용했지만, 부분 염색에서처럼 최소한으로 한정해 자연 그대로의 원형적인 색감과 질감을 살렸다.

자연을 소재(재료)로 한 작가의 그림 자체가 독특하지만 특히 형식 면에서 두드러져 보이는 것은 선(線)이다. 회화로 치자면 드로잉이 강한 회화라고 해야 할까. 주로 선을 이용해 형태를 묘사하는데, 마른 꽃씨나 풀씨를 한땀 한땀 손바느질하듯 잇따라 배열하는, 때로 일정한 간격을 두고 연이어 배치하는 방법으로 사물 대상의 가장자리 선을 묘사한 것이 그렇다. 때로 씨앗으로 만든 선은 사물 대상의 가장자리 선을 정의하는 것에서 나아가 중첩된 산의 능선과 굽이진 골짜기의 결과 같은 자연 묘사를 대신하기도 하고, 물속의 정경을 소재로 한 경우, 수면에 이는 파문을 대신하기도 한다. 손바느질을 닮은 것도 그렇거니와 자연 소재에 창작 방법론을 의탁한 것이 여성주의 중 특히 생태 여성주의(에코 페미니즘)와의 상관성을 떠올리게 하는 부분도 있다.

색면 대비도 주목되는 부분인데, 산사와 밭을, 산사와 연못을, 산과 강을, 산과 하늘을 나누는 사실적이고 감각적인 경계에, 배경 화면과 모티브를 대비시킨 형식적인 경계에, 그리고 관념적인 경계에 적용된다. 관념 얘기가 나와서 하는 말이지만 사물 대상을 감싸고 도는 원 형태가(기하학적으로 원은 시작도 없고 끝도 없는, 시작과 끝이 같은, 닫힌 형태가 그 자체 완전한 상태, 자존적인 존재를 상징한다), 그리고 여기에 초승달(달이 막 생기기 시작하는)에서 그믐달(달이 지워지는)에 이어지는 달의 운행 주기를 표현한 것이 그 자체 자연현상을 표현한 것이면서 동시에 어느 정도 우주적 관념을 표상한 것이기도 하다. 그리고 부처 자체가 이미 종교적 관념과 같은 관념의 표상일 수 있다. 그렇게 작가는 자연을 소재로 자연에 그어진 사실적이고 감각적인 경계를 표현한다. 그리고 부처와 우주적 비전과 같은 관념적인 경계를 표상한다.

작가는 그렇게 자연을 소재(재료)로 표충사, 구인사, 해인사, 상원사, 운주사, 개심사, 통도사, 선운사, 미황사, 반야사, 그리고 감은사지와 같은 산사를 그리고 절터를 그렸다. 2008년 여름 봉선사를 시작으로 2019년 수덕사의 봄에 이르는, 11년간 108개의 산사 기행에서 얻은 산물이라고 했다. 공교롭게도 그동안 제작한 작품이 꼭 108개라고도 했다. 처음부터 계획하고 목적한 숫자일 수 있다. 아니면 그저 우연의 일치일 수도 있다. 이도 저도 아니라면 사후적인 의미 부여라고 해도 좋다. 여하한 경우라고 해도 중요한 것은 108 번뇌의 탈(실제이면서 허상인)을 직시하면서 벗기 위한 수행의 길이고, 삶의 지혜를 찾아 나선 순례의 길이고, 진정한 자기(불교에서의 진아)를 찾아 나선 자기반성적인 여정이었다고 해도 좋을 것이다.

〈꽃씨 신화〉라는 전시 주제도 주목된다. 지난 전시 주제는 〈풀꽃 신화〉(2016)였다. 이름도 없는 풀꽃들에 이름을 지어 주고, 이름을 불러 준다는 의미를 담았을 것이다. 존재를 호명하고, 존재로서 등록한다는 의미를 담았을 것이다. 씨앗에 잠재된 생명을 일깨운다는 의미를 담았을 것이다. 생명이 유래한 원형을 소환한다는 의미를 담았을 것이다. 내가 유래하고, 네가 유래한 원형적 장소를 소환하고, 그 원형적 의미를 되새긴다는 의미를 담보하고도 있을 것이다. 자연과 부처의 만남에 주목해본다면, 자연이 낳고 자연이 거둔다는 영겁회귀 사상(자연은 반복된다. 그러므로 존재도 반복된다)을, 어쩌면 그 깨달음을 표현한 것일 수도, 그 존재의 비의를 표상한 것일 수도 있겠다.