박형진 개인전 박사청구전

박형진

2024 05/22 – 05/27

3 전시장 (3F)

매일 마주하는 주변 풍경을 소재로 그림을 그리고 기록하는 형식으로 작업을 한다. 도심에서는 주로 견고한 담장 속에 갇혀 오랜 시간 아무 일도 하지 않는 땅, 간과한 사이에 8cm의 녹조 층을 갖게 된 강, 파헤쳐진 산 등에 관심을 갖고 시간을 쌓아가는 것에 몰두해왔다. 그러던 중 2019년, 도심의 외곽에 있는 레지던시로 작업실을 옮겨오며, 5층 작업실 창문으로 보였던 산 등허리가 변화하는 모습을 보았다. 그 것을 매일 관찰하는 시간을 보낸 이 후, 시간을 펼치고 기록하는 작업을 하고 있다.

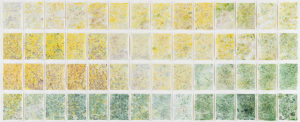

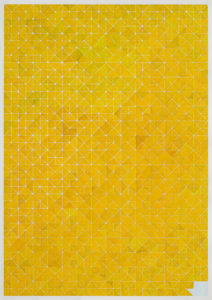

도심의 장면의 서사가 있는 장면을 그릴 때, 주로 새필과 먹, 종이를 사용 하였다. 종이와 먹의 안으로 흡수하는 성질이 색의 깊이를 주고, 새필의 얇은 선으로 시작하여 반복하여 선을 긋고 풀을 쌓는 노동집약적인 과정은 방치 된 풍경이 갖고 있는 오래된 정지의 시간성을 잘 보여 줄 수 있다고 생각하였고 이러한 시도들은 대상에 다가가는 나의 방식이 되기도 하고 그리기의 수행 과정이 되기도 하였다. 땅, 강, 면적, 자본으로 환산하는 것에 관심을 가지면서 계획서 한 장에 바뀌는 현재 풍경의 넓이, 단위를 대신하는 역할로 모눈종이를 사용 하였다. 창문을 통해 밖을 보며 서사가 아닌 순간의 시간과 풍경에 관심을 갖기 시작하면서 작지만 매일 변화하는 새로운 매일을 기록하며 그리드의 쓰임은 넓이의 단위에서 최근에는 시간의 단위를 이야기 하고 있다.

몇 년 전, 작업실을 양주 장흥으로 옮겨 오며 5층의 작은방에서 창을 통해 풍경들을 마주했다. 창문 가까이 의자를 두고 앉으면 보이는 요양원의 창과 불빛, 할머니, 시계 등을 들여 보거나 창문과 떨어져 테이블을 두고 의자에 앉아 산의 등허리를 바라본다. 멍하니 창을 통해 바라보는 시간이 길어지면서, 시간이 주는 풍경의 변화를 일기처럼 기록하기 시작했다. 앙상한 가지뿐이었던 겨울에는 가지뿐인 나무를 그렸고 봄이오자 푸릇한 기운에서 시작하여 일주일 사이 완연한 초록으로 형상없이 짙어진 녹색을 마주하면서는 내가 가진 초록의 물감을 펼쳐두고 네모난 프레임 속 눈앞의 초록을 관찰하고 기록하고 하였다. 매달 나는 커다란 모눈종이를 펼쳐두고 창의 프레임을 통해 보이는 시간과 함께 색을 기록하였고 열 두달의 색을 모아 한 해의 색을 꾸려갔다. 눈 내린 숲은 나뭇가지를 더 잘 보이게 해줬고 비오는 숲은 춤추는 초록을, 해가 진 어둠의 숲은 창에 비친 나를 다시 볼 수 있는 시간이 되었다. 도심에서의 사람의 마음이 짙은 시간과는 다른 시간의 움직임을 본다.

팬데믹을 겪으며 모든 것이 중단되고 아무것도 할 수 없는 날이 반복되며, 우울한 일기와 의미 없는 동그라미를 그려왔다. 8절의 모눈종이 위에 가득 동그라미를 그려 놓고는 며칠을 보내다가 옅은 먹으로 매일 확진자 수를 칠하곤 날짜와 수를 쓰고, 격리 해제된 사람의 수를 지웠다. 두 명이 전부인 날도 있었고 한 종이 안에 쪼르르 한 달의 기록이 있던 적도 있었다. 작은 소란에도 기민했던 작년 여름의 한 때와 몇 몇의 폭풍을 맞이하며 1,014개의 동그라미가 하루를 겨우 버티거나 겨우 이틀이 되는 나날들을 보내며 동그라미를 그리며 나는 미친 동그라미라고 중얼거린다. 지워진 지우개 가루를 모아 중국산 유리병에 담았다.

사람들이 떠난 다음 해 봄은 정말 맑은 빛깔로 반짝였다. 반짝이는 봄의 하루하루 담고 싶었다. 오-육년이라는 시간동안 나는 같은 곳에서 일을 하고 있었고 이 곳을 가기위해서는 늘 지나야 하는 언덕이 있다. 어두운 갈색 빛이던 언덕은 봄이 오면 빠르게 노랑색으로 변하며 나에게 봄이 왔음을 알리는데 나는 이 언덕을 ‘개나리 동산’이라고 이름 지어왔다. 언젠가 그림으로 그려 보려 했는데, 노랑의 틈을 놓치지 않고 일년 중 보름 남짓한 병아리 노랑의 시간을 기록해보고자 사진으로 남기고 그림으로 남겼다. 새싹이 노랑에서 초록으로 변하고 점에서 선으로, 선에서 점으로 변해가는 과정을 기록하고 그리고 지워본다. 가을에 만난 노랑에게선 반짝임보다 짙은, 농익은, 알 수없는 그리운 대상이 생각나기도 하고 지워지기도 하는 경험을 하였다.

2021년 나는 금천구에서 한 해를 보냈다. 5층의 좁은 방에서 창을 통해 밖을 바라보던 때와 달리 넓은 작업실에 쓸 수 있는 벽도 많고 커다란 창문을 가진 1층 방에 입주하게 되었다. 넓은 창은 옆 건물의 회색 벽을 보여주고 가끔 지나가는 고양이는 눈길 한번 없다. 아침은 새소리 대신 자동차 정비소의 소음에 잠을 깨며 새삼 내가 도시에 왔음을 실감한다. 이 곳은 길이 많다. 자동차, 퀵보드, 고가도로, 지하철, 비행기.. 위 아래로 쉴 새 없다. 회색 도시에 왔구나 왔어, 그럼에도 창밖 오동나무의 커다란 잎들은 나를 반겨주었고 나는 그것을 한지 위에 먹줄을 이용해 그리드를 그리고 색을 채워나가기 시작했다. 10월 중순 커져가기만 하던 이파리들을 감당할 수 없었던 담장 밖 사람들은 오동나무를 베어버렸다. 다시 회색의 벽만 남았다.

누군가를 묻고 돌아오던 산 속에서 한 나무에 같이 모여 있는 까마귀와 까치를 보았다. 사람의 영역에서 까마귀와 까치는 서로 반대되는 의미를 지니지만 그 와는 별개로 한 나무 안에서 함께하는 것 같다. 그것이 무엇이든 우리의 삶에 함께 존재하는 보이고 보이지 않는 현재에 대한 이야기를 하고 싶다.

얼마 전, 오래 거주해온 작은 마을이 재개발 예정지가 되었다. 나는 나의 집이자 오랜 친구와 같은 동네를 산책하며 시간을 보냈다. 무더운 여름, 이웃이 이사를 떠난 뒤 홀로 남은 호두나무의 잎을 송충이가 갉아 먹었고 가지 끝에는 초록의 동그란 열매들만 대롱대롱 달려 있었다. 시간이 흘러 찬바람이 불자 벌레들이 떠나고 새로운 여린 잎들이 돋아났다. 열매가 무르익자 이사 갔던 옆집 아주머니가 오셔서 호두 열매를 모두 털어갔지만, 꼭대기에 달린 몇 개는 털지 못했다. 가을이 깊어지는 동안 매일 새로 싹이 나는 호두나무를 관찰하다가 마지막 남은 열매를 보았다. 끝내 마지막 열매가 떨어지는 것을 눈으로 보지 못했지만 참 재밌는 풍경이라는 생각을 했다.

다시 새로운 봄, 나는 호두나무가 베어지기 전에 그 아래에서의 시간을 관찰하고 그리기로 했다. 호두나무 아래에서 나는 작고 큰 움직임을 보며 많은 것들을 새로이 생각했다. 나무의 초록보다 푸른 하늘의 색이 더 많이 보였던 4월을 시작으로 점점 초록빛으로 푸르게 변해가는 풍경, 벌레들이 한 잎 베어 물은 이파리, 새들의 노래, 거미줄로 뒤덮인 가지, 사라지는 이파리, 다시 돋는 새싹, 느닷없이 생긴 새로운 열매, 낙엽이 되어가는 이파리, 다시 하늘이 되고 있는 풍경들. 호두나무 그림의 시간은 아래로부터 시작된다.

박사청구전은 논문에 수록 될 작품 중, 중첩에서 나열으로, 서사 중심에서 시간성 중심으로 변화하고 있는 최근 작품을 구성해 보려고 한다.