민들레 개인전 소수에게 열리는 어떤 세계

민들레

2024 10/16 – 10/22

3 전시장 (3F)

소수에게 열리는 어떤 세계

반이정 미술평론가

진열대에 놓인 조선이나 고려 시대 도기에서 고귀함과 숙연함을 느낀 건 도예에 대단찮은 안목이나 일천한 도자 미학 때문이 아니었다. 그런 감정을 내 안에서 일으킨 건 도자 표면에 거미줄처럼 유약 표면이 자글자글 갈라진 실금이었다. 조선이나 고려처럼 현실과 동떨어진 먼 시절까지 거슬러 갈 것도 없이, 1,000도가 넘는 소성을 견딘 도자 중에 유약을 입힌 표면이 자글자글한 실금 망사로 덮인 걸 쉽게 볼 수 있다. 도자 표면에 난 실금은 흉터이긴 고사하고 연륜과 고진감래의 인증처럼 느껴지곤 했다. 구시대에 제작된 서양 명화의 그림도 도자기 표면처럼 실금 망사로 덮여 역사성과 권능을 만들지 않던가.

화가가 자기 스타일을 얻는 경위 중에 특정 대상을 꾸준히 매달리는 태도를 들어보자. 물방울만, 사과만, 또는 유명인의 얼굴만 집중하는 작가 정체성은 그가 매달린 재현 대상과 동기화 된다. 재현 대상으로부터 특정 작가를 쉽게 연상시키면, 그 작가의 스타일은 그렇게 굳는다. 어떤 대상이 한 작가의 정체성으로 묶이면 저작권까지 따라와, ‘물방울 화가’니 ‘사과 화가’니 하는 식의 작가 브랜드가 만들어진다. 민들레는 그 점에서 화단에선 전례 없이 단일한 대상에서 자기 스타일을 만든 경우다. 도자 회화라는 독자적인 영역을 발견한 점에서. 물방울, 사과, 얼굴 초상과 다른 점이라면, 작가가 택한 대상이 다른 장르의 예술이라는 데 있다. 회화와는 장르가 다른 도자를 전제로 제작된 회화. 다른 장르의 1차 결과물이 전제된 회화가 민들레의 도자 회화다. 그녀와 함께 사는 도예가 이천수의 도자가 전제가 된 회화 작업을 주로 해왔다. 이천수가 제작한 도자에 민들레가 고안한 인물 캐리커처를 삽입한 팝아트 풍 도자 회화를 제작한 시기가 있었고, 이천수가 만든 주전자 도기 둘 이상을 얼굴 또는 인체 모양으로 이어붙인 모습을 옮긴 도자 회화를 그린 시기도 있었다. 이때까지 민들레가 재현한 도자 회화는 팝아트건 인체 모양이건, 화면에서 1차 결과물인 도자의 존재감이 단번에 드러났다. 그 무렵 작업은 도예가 이천수와의 연대감의 표현 같기도 했다.

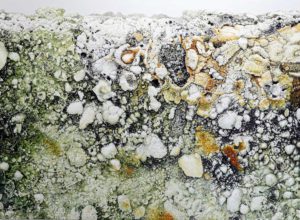

2017년은 민들레의 도자 회화가 분기점을 맞은 해다. <루나 Luna>(2017)연작은 도자를 그린 건 맞지만 화면에서 도자임을 추측할 만한 단서를 찾기 어려웠고 그저 비구상 덩어리로만 보이는 둥그런 그림이었다. 균열된 지표면 같기도, 수포로 채워진 개울가의 수면을 클로즈업 한 것 같기도, 혹은 천체 망원경으로 본 분화구로 밀집된 달 표면을 확대한 것 같기도 한 그림이었다. 하지만 <루나>는 도자기 표면의 일부를 클로즈업해서 그린 엄연한 도자 회화였다. 이즈음이 민들레의 도자 회화에서 도자기를 발견하긴 어려워진 때다. 도자에서 출발한 도자 회화의 이력에서 자기의 독보적인 길을 발견한 단계에 들어선 때다.

<실틈>(2024)은 <루나>이후 시도된, 도자기를 그리되 도자기를 찾기 힘든 도자 회화의 여정과 자기 색채를 찾는 단계가 반영된 민들레의 개인전이다. <실틈>이 <루나>의 연장선인 건 도자 회화인데도 도자가 식별되지 않는 작품을 냈다는 공통점 때문만은 아니다. 도예를 삶으로 하는 극소수만이 아는 세계를 재현한 점에서 <루나>와 <실틈>은 연결된다. 어지간해선 쳐다볼 일이 없는 도기의 바닥면을 커다랗고 둥근 회화로 옮긴 <루나>는 제목처럼 달을 닮았을 뿐 도자기의 밑바닥을 크게 그린 그림이다. 그 점에서 도예 전문가만 식별할 수 있는 도예의 세계가 <루나>의 진정한 주제라 할 수 있다. 개인전 <실틈>은 그 점에서 <루나>와 이어진다. <실틈>은 이전까지 민들레의 도자 회화와 달리 스케일이 커졌다. <실틈>에는 단 세 점의 도자 회화가 출품되는데, 모두 대형 캔버스 셋 이상을 이어 붙였다. 120호 캔버스 여섯 개를 이어붙인 <Green>은 벽화의 스케일이다. 출품된 세 점 <Yellow> <Green-Stripe> <Green>은 색채 이름을 제목으로 썼는데, <Yellow>와 <Green-Stripe> 두 점은 이어붙인 캔버스의 크기가 달라서 T자형 또는 눕혀놓은 L자형의 변형 캔버스가 되었다. 그리고 세 작품 모두 대상 전체를 화폭에 담지 않아서, 그렇잖아도 정체가 모호한 대상을 미지의 영역으로 한층 밀어 넣었다. 세 작품 모두 분할된 캔버스에 대상을 똑같이 할당하지 않고, 대상의 왼쪽 말단의 일부를 얄궃게 세로로 기다란 캔버스에 담아, 정체를 더욱 모호하게 만들었다. 캔버스 여섯 개를 이어붙인 <Green>은 대상의 한 면에서 1/4만 화면에 옮겼다.

캔버스를 이어 붙여 화폭의 스케일은 전에 없이 커졌고, 현미경적인 묘사는 대상을 확대해서 관람자에게 제시했다. 큰 화면과 정밀 묘사는 관찰 대상의 실체를 분명히 만드는 장치지만, 역설적으로 세 그림 속 대상의 정체는 더 깊은 모호함에 빠진다. 대상의 정체를 알 수 없는 이유는 다음과 같다. 첫째 대상 전체를 화폭에 담지 않았다. 둘째 어떤 대상은 1/4만 재현했다. 그렇지만 대상의 정체가 파악되기 힘든 근본적인 이유는 그림 속 사물이 전문가의 영역에 속한 대상이기 때문이다. <Green-Stripe>의 화면에 조선이나 고려 시대 도기가 내게 고귀함과 숙연함을 줬던 자글자글하게 갈라진 유약 표면의 실금이 확대되어 보인다. 이 실금으로부터 그려진 대상이 도자기와 관련 있음을 추론하게 된다. 그렇지만 추론도 거기까지다. 어떤 도기인지는 통 알 길이 없다. 그건 어지간해선 볼 일이 없는 도자기의 바닥면을 옮긴 <루나>에서 느낀 감정과 같다. 도자기 바닥면이 도예 전문가만 식별할 수 있는 영역이듯, 색깔 이름을 제목으로 딴 대형 회화 속에 그려진 어떤 도자 사물도 전문가의 영역에서 이해되는 대상이다.

개인전 <실틈>에 출품된 회화 세 점은 내화벽돌을 그렸다. 답을 듣고도 이게 뭔지 모르겠다. 내화벽돌은 도자기를 화로에 넣고 소성 할 때 받침대로 쓰는 벽돌이란다. 도자기 탄생의 마지막 단계를 돕는 도구로, 일반의 눈에 띠거나 거론될 일이 없으니 더더욱 숨은 존재다. 도자기를 굽기 위해 내화벽돌은 수명이 다할 때까지 헤아릴 수 없이 1,000도가 넘는 화로를 들락거리는 도자기의 진정한 산파 중 하나다. <실틈>의 주인공인 내화벽돌은 구체적인 대상이지만 일반에게 알려지지 않은, 도예가의 세계를 구성하는 한 요소다. 화로에서 10시간 넘게 헤아릴 수 없이 들락날락하는 내화벽돌은 삼면화 이상의 변형 캔버스에 담겨 실제 크기의 몇 백배 사이즈로 물신화되었다.

대형 캔버스에 정교하게 묘사된 내화벽돌은 세속의 눈에는 그 무엇도 닮지 않은 표면, 그 어떤 것도 연상시키지 않는 미지의 얼굴을 하고 있다. 고열을 반복해서 견디며 생긴 무정형 얼룩과 기포와 균열된 구멍으로부터 의미 있는 풍경을 찾아보려 했지만 무의미 했다. 푸르스름한 표면이나 비정형 얼룩이나 간신히 보이는 실틈과 실금도 정체를 읽어낼 실마리가 되지 못했다. 물신처럼 크게 재현된 대상이 무언지 아는 이는 극소수 전문 도예 관계자뿐. 그렇다면 절대 다수가 이해할 수 없는 대상을 크게 부풀려 재현하는 건 어떤 의미가 있을까.

그건 어쩌면 예술이 세상에서 존재하는 방식, 예술을 진정으로 공유할 수 있는 수용자에 관한 생각, 예술의 본질에 대해 작가의 입장, 즉 예술론에 관한 작업이 아닐까 생각했다. 나아가 일반인은 알기 어려운 내화벽돌의 물신화를 통해, 도예를 향한 오마주의 수줍은 표현 같기도 했다.